第一篇章:项目主要成员拜访杨兆群大师

在江苏金坛,有一位将一生奉献给刻纸艺术的大师——杨兆群。作为国家级非物质文化遗产项目剪纸(金坛刻纸)的代表性传承人,他四十余年间以刀为笔,创作出《从雅典到北京》《大运河》等史诗级作品,更走遍全国寻访百位剪纸老艺人,用影像记录濒危技艺。然而访谈

中我们深切感知到这项千年技艺的现实困境:传承人老龄化、市场萎缩、工艺创新乏力等问题亟待解决。

图一:项目主要成员拜访杨兆群大师

通过与金坛刻纸传承人杨兆群大师交流可知,金坛刻纸传承发展面临多重挑战。传承主体结构失衡,传承人高龄化,中青年稀缺,传承机制落后,人才培养渠道狭窄。技艺创新滞后,在数字技术、材料与审美融合上进展缓慢,与年轻群体需求脱节。产业发展渠道单一,线上推广与品牌建设不足。亟待从传承、技术、营销等方面破题,为其注入新动能。

针对金坛刻纸传承中存在的传承人断层、技术滞后及市场单一等问题,可构建“传承赋能-技术创新-产品升级-传播拓展”四位一体的系统解决方案。

在传承体系建设上,通过线上线下联动招募志愿者,依托资深传承人及教育专家构建阶梯式培训体系,同时推动企业与高校合作申报科研项目,针对青少年、爱好者

等不同群体开发分层公益课堂,将传统师徒制与现代教育体系相结合,拓宽人才培育渠道。

在技术融合层面,为推动金坛刻纸技艺创新发展,可积极引入前沿数字工具。运用动作捕捉技术,精准记录刻纸艺人的手部动作与工艺流程,将其转化为数据。借助点云扫描,全方位采集刻纸作品的三维数据,为后续的数字建模提供精确的模型。基于这些数据,通过3D动画制作,对刻纸技艺进行动态解构,让观众清晰看到刻纸从构思到成型的全过程。

图二:三维建模和点云效果的应用

此外,全力打造沉浸式数字展馆,为观众构建起突破时空限制的观展体验。馆内借助先进的光影技术,精心营造氛围,明亮的光线突出刻纸作品的精致纹理,柔和的色彩烘托出独特的艺术氛围,让观众仿若置身于艺术殿堂。与此同时,融入虚拟交互技术,观众只需通过简单的触摸、手势等操作,就能拉近与虚拟刻纸作品的距离。通过互动,观众既能欣赏到作品的细节,又能深入探寻作品背后的文化故事与内涵,打破传统展览局限,为金坛刻纸技艺注入全新活力。

图三:数字展馆的应用

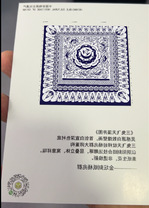

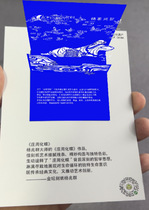

在产品创新领域,为让金坛刻纸更贴近大众生活,要精准对接现代审美趋势,紧密围绕当下生活场景展开创作。紧扣文化节日,如春节推出喜庆刻纸挂饰;关注社会热点,设计相应主题作品。同时,大力开发融合刻纸元素的文创衍生品,借助跨界联名、IP授权等合作模式,将刻纸元素融入服饰、家居用品,以及数字藏品等新兴领域。像推出融入刻纸纹样的服装,或是带有刻纸艺术风格的数字藏品。这不仅丰富产品品类,还能有效增强用户体验,引发大众对刻纸文化的强烈共鸣。

图四:剪纸原创IP的应用

在传播与市场拓展方面,除在文化馆、景区设立线下展示销售点,构建“非遗+文旅”消费场景外,还需整合社交媒体、短视频平台等新媒体资源,策划刻纸体验工坊、技艺展演等互动项目,结合文化展会进行专场推介,形成“线下体验触达+线上内容传播+跨界渠道渗透”的立体化推广矩阵,全面提升金坛刻纸的品牌影响力与市场竞争力,实现传统技艺的活态传承与创新发展。

图五:策划刻纸体验工坊

拜访金坛刻纸国家级非遗传承人杨兆群大师后,我们深刻洞察到金坛刻纸传承的瓶颈。在传承过程中,诸如受众面窄、创新难度大、技艺传承易断层等问题凸显。

而我们核心团队中的学生,为推动金坛刻纸可持续发展,构建“传承赋能 - 技术创新 - 产品升级 - 传播拓展” 四位一体方案刻不容缓。传承赋能,挖掘并培育新生力量,筑牢技艺传承根基;技术创新,融入前沿科技,打破传统表现束缚;产品升级,贴合当代需求,丰富产品样式;传播拓展,整合线上线下渠道,提升品牌影响力。借助这套系统举措,为金坛刻纸注入蓬勃新活力,使其在新时代传承道路上稳健迈进,重焕绚丽光彩。

第二篇章:项目核心团队赴金坛刻纸艺术中心开展非遗传承调研

金坛刻纸作为国家级非物质文化遗产,以“刀工精细、线条流畅、构图饱满”的艺术特色闻名,其技艺可追溯至隋唐时期,2008年入选首批国家级非遗名录。然而,在现代社会快速变迁与文化消费转型的背景下,金坛刻纸面临传承人断层、创新能力不足、市场渠道单一等发展瓶颈。为深入挖掘其文化价值,探索“活态传承”的创新路径,2024年3月7日,金坛刻纸非遗保护与创新项目核心团队一行5人赴金坛刻纸艺术中心开展实地调研。本次调研旨在通过与传承人深度交流、梳理技艺传承脉络、分析产业生态现状,为金坛刻纸的保护与发展提供系统性解决方案。

图一:李斌老师介绍金坛刻纸的历史由来

金坛刻纸艺术中心位于常州市金坛区,建筑面积约2000平方米,兼具技艺展示等多种功能。团队参观其常设展厅,300余件古今刻纸作品中,库淑兰的“剪花娘子”最引人关注。

库淑兰(1920 - 2004)被誉为“中国民间毕加索”,其作品是艺术化身与精神符号。她独创“彩贴剪纸”技法,叠加拼贴彩色蜡光纸,阴阳刻结合营造浮雕感,色彩大胆用对比色,以符号纹样构成和谐画面。如《剪花娘子》系列,将自己幻化为女神,营造宗教氛围,使作品超越民俗工艺,承载民族记忆与女性意识。

她的艺术源于黄土高原文化,把民谣、故事与剪纸符号融合,像《江娃拉马梅香骑》再现乡村诙谐。还以泛神论重构自然,如《无人敬我太阳星》重塑太阳神。其“以俗写雅”,保留民间原生性又有哲学思考。

图二:核心成员深度解析“剪花娘子”

库淑兰非遗剪纸艺术的当代价值

团队参观完二楼“刻纸技艺传承与历史脉络”藏品中心后,来到一楼文创中心,被现代设计与传统技艺的交融氛围所吸引。600平方米空间以浅胡桃木为基底,墙面刻纸镂空纹样的暖光下形成流动光影。展柜里,传统题材与现代生活场景结合,有丝绸方巾、金属书签、搭载AR技术的互动装饰画等文创产品。“刻纸生活实验室”体验区颇受欢迎,观众能在触控屏数字拼贴,用激光雕刻机制作刻纸,年轻父母带孩子印制生肖刻纸图案,让非遗技艺化为可感的生活美学。

图三:核心成员参观一楼的文创中心

参观金坛刻纸艺术中心后,项目团队借助KIVI AI软件,对“剪花娘子”展开数字化创作。通过AI图像解析技术,精准提取作品色彩、纹样等艺术元素,完成动画效果制作与三维动态建模,让作品中的人物、场景以立体动态形式鲜活呈现。同时,团队融入氛围配乐设计,搭配富有节奏感的音乐烘托艺术氛围,并添加精练文字解说,从创作背景、技法特色等维度深入阐释。最终打造出集动态视觉展示、听觉氛围渲染、文化内涵解读于一体的数字化场景,让“剪花娘子”突破静态限制,以更生动的方式传递非遗艺术魅力,为传统剪纸文化的现代传播注入科技动能。

图四:AI软件应用制作的原创作品